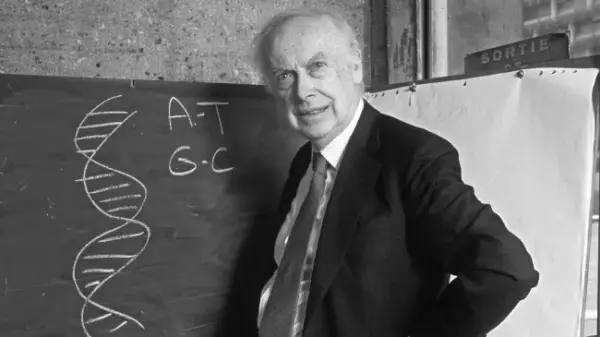

En el siglo XIX, un grupo de trabajadores textiles en Inglaterra se volvió famoso como enemigos del progreso. Conocidos como luditas, su resistencia se manifestaba en la destrucción de telares mecánicos, los cuales amenazaban sus empleos. A menudo se les retrata como reaccionarios que no supieron adaptarse, pero la realidad es más compleja: su lucha no era contra la tecnología, sino contra un sistema económico que utilizaba esas maquinarias para reducir costos, sin considerar el bienestar de los obreros. Ellos no pedían retroceso, sino justicia.

Hoy, el término “luditas” resurge para describir a quienes expresan sus preocupaciones sobre la inteligencia artificial (IA). Se les acusa de ser alarmistas que buscan detener el avance tecnológico, cuando su verdadero temor radica en la falta de políticas públicas y estrategias empresariales para enfrentar la posible pérdida de millones de empleos. No es que desconfíen de la tecnología, sino que cuestionan un modelo que concentra beneficios en pocas manos, dejando a los trabajadores en la incertidumbre.

La IA promete aumentar la productividad y la eficiencia, pero también plantea inquietudes sobre el futuro de los empleos en áreas como atención al cliente, redacción de contenidos y logística, que ya están siendo automatizadas. La pregunta que surge es si estamos dispuestos a aceptar una revolución tecnológica sin una correspondiente revolución social.

A diferencia de los luditas del pasado, que se manifestaban de manera violenta, los luditas contemporáneos utilizan las redes sociales, foros académicos y manifestaciones digitales para expresar sus inquietudes. Ellos advierten que el progreso no debe medirse únicamente en términos de innovación tecnológica, sino en su capacidad para mejorar la calidad de vida de quienes sostienen la economía.

El verdadero reto radica en cómo gestionar esta tecnología para beneficiar a las personas, en lugar de enfocarse únicamente en las métricas de eficiencia empresarial. Una IA bien implementada podría resultar en jornadas laborales más cortas, salarios más justos y una mejor calidad de vida. Sin embargo, para lograr esto se requiere un firme compromiso político y empresarial, así como la voluntad de poner a las personas en el centro de la conversación.

En el ámbito de la comunicación y las relaciones públicas, el desafío es particularmente evidente. Actualmente, existen herramientas que pueden redactar comunicados en segundos y sistemas que diseñan campañas completas en minutos. Aunque estas innovaciones parecen representar una amenaza para los profesionales del sector, el verdadero peligro es que el valor estratégico —como la ética, la sensibilidad cultural y la capacidad de generar confianza— quede relegado ante la velocidad algorítmica.

Los luditas de ayer rompían telares para hacerse escuchar. Los de hoy, alzando la voz en el ámbito digital, nos recuerdan que el progreso debe ser medido no solo en términos de máquinas más rápidas o algoritmos más potentes, sino en la capacidad de mejorar la vida de quienes trabajan y sostienen la economía. La cuestión es si aprenderemos de la historia o si, una vez más, permitiremos que esta revolución industrial, ahora digital, avance sin justicia social.