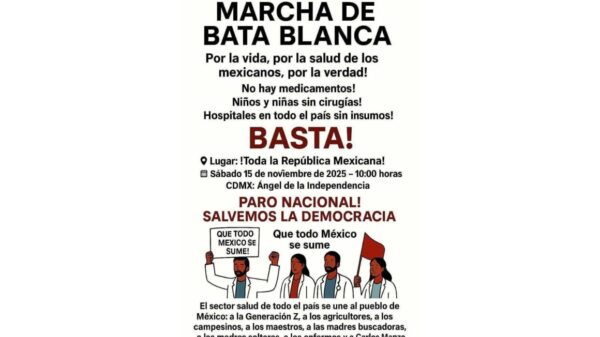

En México, diversos movimientos estudiantiles están surgiendo en universidades, el politécnico, colegios de bachilleres, normales rurales y urbanas, así como en centros de educación media y media superior. La mayoría de estos movimientos enfrenta la falta de recursos en el presupuesto educativo, lo que afecta tanto las necesidades materiales como los salarios de los docentes, que en su mayoría son profesores de asignatura, sobreexplotados y empobrecidos.

Además, los estudiantes demandan el cese de las violencias que incluyen acoso, violación y discriminación. Estas jóvenes están en una lucha que transita de lo individual a lo colectivo, enfrentando la carencia de condiciones básicas como alimentación, salud, atención emocional y seguridad confiable en las instituciones educativas, mientras también se oponen a las bandas porriles y la represión. En el ámbito político, exigen la democratización de universidades e institutos, desafiando el privilegio de una burocracia autoritaria que se perpetúa en los partidos de dominación.

Los medios comerciales tienden a menospreciar los pliegos de demandas, enfocándose solo en los aspectos económicos y de denuncia. Sin embargo, se debe reconocer que la mayoría de estos estudiantes provienen de familias trabajadoras, tanto del campo como de la ciudad. Aquellos que logran superar las barreras que les impiden continuar su educación más allá de la secundaria piden una educación científica, crítica y popular. Este enfoque de clase se manifiesta a través de análisis, sátiras, arte y acciones en la calle en lugares como Puebla, Jalisco, la UNAM, y en diversas regiones del país.

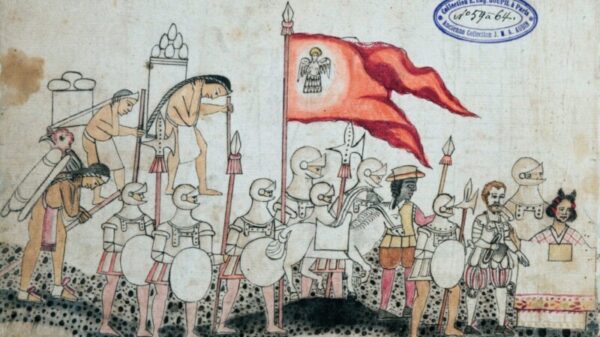

El ímpetu por recuperar la historia de las luchas en México también se extiende a la esfera internacional, no limitándose a Europa, Norteamérica y Japón, sino también reconociendo las luchas juveniles relacionadas con levantamientos en países como Colombia, Brasil, Argentina, Chile, Ecuador, Perú, Nepal, Túnez y el ejemplo de Palestina con sus intifadas. En México, se investiga sobre las luchas ejemplares de las normales rurales, universidades populares y comunidades indígenas autogobernadas.

El símbolo del Movimiento Nacional Estudiantil y Popular de 1968, que es a veces romantizado o caricaturizado, representa una juventud radical en su pensamiento y organización, dispuesta a luchar y a prepararse para vencer. A continuación, se presentan algunos puntos sobre la estrategia que se fue construyendo en ese movimiento estudiantil, que aunque ha tenido avances y retrocesos, es de vital importancia para el presente. Por cuestiones de espacio, solo se abordará su concepción y práctica, a pesar de que su historia va más allá de las referencias a la masacre del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco.

El objetivo del movimiento en 1968 fue la defensa de libertades democráticas, tanto políticas como sociales, buscando una democracia efectiva, la libertad de los presos políticos y la derogación de artículos represivos, así como el castigo a los responsables de la represión. Las distintas corrientes de 1968 intentaron romper con los esquemas patriarcales en busca de un cambio social, sustentándose en la solidaridad y la autonomía.

Las principales vías de lucha en 1968 fueron la política y la organización de bases, fundamentadas en los derechos constitucionales, lo que generó movilizaciones en las calles y en los centros educativos para hacer valer los derechos democráticos que habían sido negados o restringidos. Se convocó a la movilización y protesta, se creó un movimiento estudiantil y popular que se expandió a otros sectores, y se organizaron asambleas en escuelas y salones para defender los espacios ocupados durante la huelga.

La lucha estudiantil de 1968 se desarrolló en un contexto urbano, aunque también se extendió al ámbito rural con el apoyo de organizaciones campesinas y guerrilleras en diferentes estados. Los tiempos y metas de la lucha no estaban claramente planeados, pero a medida que crecía la fuerza del movimiento, se establecieron objetivos que definieron la duración de las acciones y los diálogos.

El sector estudiantil que protagonizó esta lucha se caracterizó por tres ideologías: la coalición de maestros, que buscaba completar las tareas inconclusas de la revolución de 1910; el Consejo Nacional de Huelga, con influencias pequeño-burguesas y proletarias; y un estudiantado proletario que se identificó con la conciencia de clase y luchó contra el autoritarismo estatal y la dependencia del imperialismo estadounidense.

La influencia de la Revolución Cubana y el ejemplo de Vietnam fueron fundamentales en la formación educativa de este movimiento, que evocaba un sentimiento antiimperialista y una orientación crítica. Las tendencias de izquierda buscaban avanzar hacia una revolución, mientras que la agenda estudiantil se discutía de manera soberana e independiente en diversas instituciones, aunque se entrelazaba con la agenda nacional.

En la actualidad, la fuerza de la lucha estudiantil resurge en oleadas, aunque aún no existe una confluencia general. Los partidos políticos intentan dividir a los estudiantes, mientras que la visión de la Cuarta Transformación y los conservadores buscan contenerlos como clientela. Los independientes buscarán una articulación nacional, popular y solidaria.

Como expresó José Revueltas en 1968, “Evidentemente uno nació para otra cosa, fuera de tiempo y sin sentido…” En memoria de Pedro Castillo Salgado, quien fue un luchador social y maestro de generaciones, es fundamental recordar y seguir su ejemplo en la búsqueda de una vida digna y libre. Su legado en la lucha por los derechos estudiantiles perdura, así como su compromiso con la memoria histórica y la resistencia.