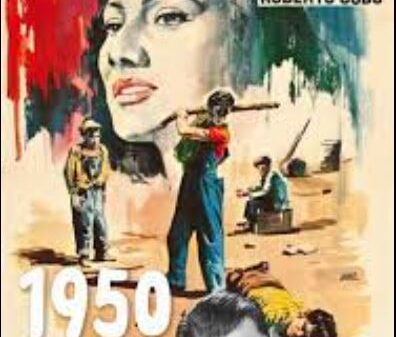

La Guerra Civil Española no solo dejó un legado de destrucción y divisiones ideológicas, sino que también puso en el centro del debate social la cuestión de la prostitución y su moralidad. En un contexto marcado por la lucha entre el bando republicano y el nacional, el tema del sexo de pago emergió como un campo de batalla simbólico, donde la hipocresía y el pragmatismo se entrelazaron de maneras complejas y a menudo contradictorias.

En su obra La fiel infantería, el escritor falangista Rafael García Serrano describe una escena de desinhibición en un chalet en plena guerra, donde la atmósfera se vuelve incitante y seductora. A través de sus palabras, se percibe un contraste entre la glorificación de la vida militar y la realidad de la prostitución, que fue considerada inadmisible por el régimen nacionalcatólico. El arzobispo de Toledo, en un decreto, denunció las referencias al sexo de pago en la novela, considerándolas como una ofensa a la moral pública. Este rechazo no fue un hecho aislado, sino parte de una reacción más amplia del régimen que buscaba controlar las conductas sociales y sexuales de la población.

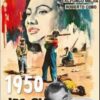

La tensión entre la moralidad católica y la libertad sexual se intensificó, convirtiéndose en un tema que ambos bandos utilizaron para desacreditarse mutuamente. Fernando Ballano Gonzalo, en su reciente publicación Amor y sexo en la Guerra Civil, señala que, a pesar de los intentos de los rebeldes y sus curas por erradicar la prostitución, esta aumentó considerablemente. Con la llegada de numerosos hombres solteros a las zonas de combate y la incertidumbre sobre la duración de sus vidas, muchas mujeres vieron en la prostitución una forma de subsistencia.

El fenómeno fue objeto de críticas en ambos frentes. En el bando republicano, la prensa denunciaba a las milicianas que se unían a la lucha, acusándolas de ser prostitutas. La historiadora María Nash explica que esta imagen distorsionaba el papel de las mujeres en la contienda, que luchaban codo a codo con sus compañeros. La propaganda se enfocó en el temor de que las milicianas propagarían enfermedades venéreas, lo que llevó a una presión para que abandonaran el frente.

Nash destaca que no todas las milicianas eran prostitutas, pero sí hubo un número indeterminado que buscaba aprovechar la situación. “Es imposible hacer una estimación de la cantidad de prostitutas que hubo en los frentes de combate”, afirma, resaltando la complejidad de la realidad social en tiempos de guerra. La guerra trajo consigo una serie de cambios en la percepción y regulación de la prostitución, que había sido un tema debatido desde la II República.

Durante este período, figuras como Clara Campoamor abogaron por la abolición de la regulación de la prostitución, argumentando que esta era incompatible con la dignidad humana. Sin embargo, el decreto que derogaría la normativa de 1847 no se aprobó hasta 1935, durante un gobierno de derecha, lo que complicó aún más la relación entre el abolicionismo y el contexto político de la época. El ministro de Trabajo, Federico Salmón Amorín, quien impulsó esta reforma, sería asesinado durante la guerra, lo que añadió un matiz trágico a su legado.

Ballano también subraya que tanto el bando republicano como el nacional permitieron la prostitución, aunque motivados por diferentes razones. En el Madrid republicano, corresponsales como Ernest Hemingway y John Dos Passos documentaron la vida en el mítico Hotel Florida, donde la mezcla de caos bélico y libertinaje sexual se hacía evidente. “Los proyectiles siguen cayendo… hombres y mujeres en varios estados de desnudez salen escabulléndose”, escribió Dos Passos, capturando la desinhibición que se vivía en medio del conflicto.

Por otro lado, en el bando rebelde, la postura de la Iglesia Católica era ambivalente. Aunque muchos capellanes criticaban la permisividad sexual de los militares, otros entendían que era necesario ofrecer “válvulas de escape” para mantener el orden. Así, la guerra creó un ambiente propicio para la proliferación de la prostitución, que se convirtió en un aspecto más de la resistencia humana ante la adversidad.

El movimiento anarquista, por su parte, también abordó la cuestión de la prostitución. La organización Mujeres Libres promovió los ‘Liberatorios de la Prostitución’ con el objetivo de ofrecer alternativas laborales a las mujeres involucradas en el sexo de pago. Sin embargo, las condiciones de guerra y la falta de recursos limitaron la efectividad de estas iniciativas. “La continuación de la guerra y el proceso revolucionario han reducido el valor de nuestra iniciativa”, señalaron, reflejando la frustración de muchas activistas.

A medida que la guerra se acercaba a su fin, las tensiones en torno a la prostitución continuaron. Si bien el decreto de 1935 marcó un paso hacia la abolición, el régimen franquista que emergió posteriormente reinstauró un sistema reglamentarista. Aunque la prostitución era permitida en recintos cerrados, el control estatal se intensificó, creando un nuevo marco que reflejaba la hipocresía del régimen en su intento por regular la vida de las mujeres.

La historia de la prostitución durante la Guerra Civil Española es compleja y multifacética. No solo expone las contradicciones de la moralidad impuesta por el régimen, sino que también revela la lucha de las mujeres por su autonomía en un contexto de violencia y opresión. Al final, la prostitución emergió no solo como un fenómeno social, sino como un símbolo de resistencia en medio del caos, una realidad que aún resuena en las discusiones contemporáneas sobre la sexualidad y la autonomía femenina.