La censura de género se presenta como un reflejo del temor del Poder ante la palabra femenina, que puede desafiar la obediencia impuesta. Este fenómeno no es un mero pie de página en la historia, sino un hilo conductor que ha atravesado siglos. Surge la pregunta: ¿qué revela este hilo sobre quienes ejercen el poder? ¿Qué se castiga cuando una mujer se atreve a pensar en público? ¿Qué lecciones podemos extraer de aquellas que se negaron a permanecer en silencio, aun cuando eso les costó reputación, sustento o incluso la vida?

Sor Juana Inés de la Cruz simboliza el siglo XVII en su máxima tensión. Como monja, transformó su encierro en un convento en un laboratorio intelectual, convirtiendo la erudición en un acto de desafío. A pesar de las críticas desde el púlpito y la presión eclesiástica, en 1694 se vio forzada a renunciar a su biblioteca y a su escritura. ¿Qué temía el poder eclesiástico: sus poemas o su método? Una de sus frases más célebres sigue siendo un grito contra la censura impuesta: “Yo no estudio para escribir ni menos para enseñar… sino solo por ver si con estudiar ignoro menos”. Este acto de estudiar no debe considerarse un capricho femenino, sino un derecho que, al ser prohibido, se convierte en un acto político más que pastoral.

Con Mary Wollstonecraft, el miedo se transforma en una lucha por la reputación femenina. En 1792, publicó “A Vindication of the Rights of Woman”, y su respuesta fue un ataque a su vida personal para desactivar sus argumentos. La difamación se convierte en una herramienta de censura, ya que el patriarcado entiende que desacreditar a la mensajera desactiva el mensaje. Su frase más citada sigue resonando en la actualidad: “No quiero que las mujeres ejerzan poder sobre los hombres, sino sobre sí mismas”. Esto plantea la interrogante sobre cuántas políticas públicas, incluidas las actuales sobre derechos sexuales y reproductivos, se diseñan para limitar el poder de las mujeres sobre sus propias vidas.

George Sand nos lleva al siglo XIX, donde las mujeres eran excluidas del circuito literario, obligándolas a adoptar seudónimos. Amandine Aurore Dupin, inicialmente firmando como “J. Sand”, adopta el seudónimo de George Sand para su novela “Indiana” en 1832. Este hecho revela que la industria cultural no era neutral y establecía barreras de género. Sand no se limitó a ocultar su identidad, sino que en su obra y correspondencia dejó claro que “el oficio de escribir es una de ellas, violento, casi indestructible”. ¿No sigue siendo “violento” escribir en un contexto donde los algoritmos favorecen la complacencia y castigan la disidencia?

En el siglo XX, el rostro de la censura cambia, pero su lógica persiste. Anna Ajmátova, durante el régimen estalinista en la URSS, fue expulsada de la Unión de Escritores y su obra fue destruida. ¿Qué teme un Estado totalitario de una poeta? Que pueda nombrar lo innombrable y dar voz a quienes no pueden hablar. En “Requiem”, su respuesta no es el silencio, sino la memoria: “Son muchas las cosas que aún debo hacer: acabar de matar la memoria, procurar que mi alma se vuelva de piedra, y aprender de nuevo a vivir”. Matar la memoria con palabras para no olvidar.

En Estados Unidos, bajo el macartismo, la censura se disfrazó de patriotismo. Lillian Hellman, dramaturga y guionista, dejó una frase de fuerte conciencia civil: “No puedo ni quiero amoldar mi conciencia para adaptarla a la moda de este año”, refiriéndose a la presión de delatar a sus amistades. Hellman se negó a “dar nombres”, lo que hoy nos dice que la censura se puede combatir estableciendo un límite ético: no sacrificar a otros para salvarse.

La escritora y médica egipcia Nawal El Saadawi representa el presente. Tras ser despedida por publicar “Mujer y sexo” en 1972 y encarcelada en 1981, su consigna hoy resuena en pancartas: “Digo la verdad. Y la verdad es salvaje y peligrosa”. Sus palabras evidencian el riesgo que enfrentan muchas mujeres. En la actualidad, universidades y plataformas repiten el gesto del censor, utilizando lenguaje progresista y normas comunitarias para invisibilizar denuncias feministas que alteran el statu quo.

La pregunta crucial es: ¿cómo lograron trascender estas mujeres la censura? Sor Juana transformó el estudio en un deber ético; si le prohíben escribir, se dedicará a aprender más. Wollstonecraft asumió el costo de la difamación y nos legó una herramienta para evaluar instituciones: la autonomía. Sand penetró en las letras con un seudónimo masculino, revelando que los criterios de calidad eran filtros de acceso. Ajmátova preservó la memoria en sus versos, mientras que Hellman estableció una línea clara de libre expresión sin sacrificar la conciencia. Por último, El Saadawi habló sin miedo, reconociendo que el silencio no es una opción.

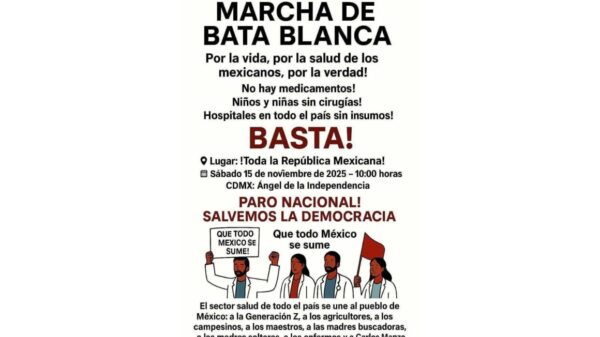

Hoy, la censura de género adopta nuevas formas. Informes de Artículo 19 y de UNESCO/ICFJ documentan el acoso digital como una forma efectiva de censura, afectando de manera diferenciada a mujeres periodistas y activistas. Según CIMAC, hay numerosas agresiones registradas contra mujeres en el ejercicio de su labor. La actual administración utiliza la figura de la “violencia política de género” como herramienta para reprimir la libertad de expresión. ¿Qué temen hoy los poderes fácticos? Como en épocas pasadas, temen que la palabra de las mujeres cause un impacto, modifique agendas y exponga abusos. Los métodos de control han evolucionado, pero el objetivo sigue siendo el mismo.

Si consideramos la censura como un “diagnóstico del miedo del Poder”, los casos de estas mujeres trazan un termómetro: fe (Sor Juana), autonomía (Wollstonecraft), acceso (Sand), memoria política (Ajmátova), conciencia cívica (Hellman) y verdad peligrosa (El Saadawi). La contracara de esta situación es nuestra responsabilidad: enseñar lo que se intentó borrar, citar lo que se buscó ridiculizar, preservar lo que se confiscó y proteger a quienes hoy son hostigadas. La historia de la censura de las mujeres no solo refleja su resistencia, sino también su persistencia. El silencio impuesto, la ridiculización, el borrado o el uso de seudónimos son tácticas que han fallado en silenciar sus voces, las cuales deben ser visibilizadas y reconocidas, evitando que esta historia se repita en el presente. El silencio debe ser una decisión, no una imposición.