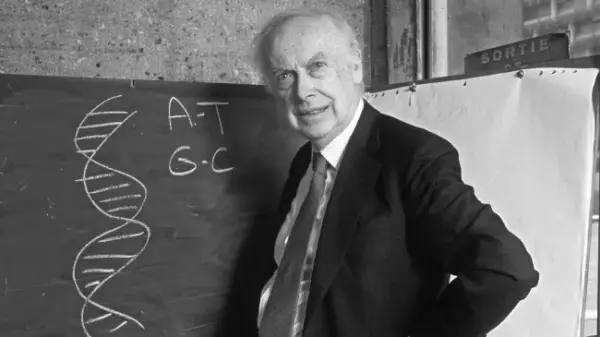

En 2004, el politólogo búlgaro Ivan Krastev publicó “Shifting Obsessions: Three Essays on the Politics of Anticorruption”. En el título ya se presentaba una advertencia: lo que muchos consideraban una promesa regeneradora, para él era una inquietud engañosa. Leer sus reflexiones dos décadas después resulta sorprendente, ya que lo que en su momento fue un ejercicio de interpretación prospectiva ahora se presenta como un diagnóstico certero de la actualidad.

La premisa de Krastev es simple, pero inquietante: el fervor anticorrupción es más un método de hacer política que una política pública en sí misma. Durante los años noventa, tras el fin de la Guerra Fría, la lucha contra la corrupción se consolidó como un nuevo lenguaje de legitimación. Organismos internacionales, activistas locales, multinacionales y economistas ortodoxos encontraron en esta agenda un terreno fértil para promover sus intereses.

Sin embargo, esta cruzada se transformó en una obsesión normativa que terminó por desplazar la política práctica. En regiones donde el desempeño de los mercados era insatisfactorio y los déficits de representación política se agravaban, la lucha contra la corrupción se ofreció como una solución única a problemas diversos. Ya fuera en África, Europa del Este, América Latina o el sudeste asiático, esta panacea ignoró la diversidad de contextos y realidades locales, imponiéndose como una fórmula universal.

Con el tiempo, el remedio se convirtió en enfermedad. La política se redujo a una lucha por la autoridad moral, el desencanto se transformó en cinismo, y el derecho a la transparencia reveló más corrupción de la que las instituciones podían manejar. Como resultado, emergieron liderazgos antidemocráticos que utilizaron la lucha contra la corrupción como un ariete tanto para el neoliberalismo tecnocrático como para el nacionalismo populista.

La tesis de Krastev incomoda porque pone de manifiesto una paradoja: lejos de fortalecer las instituciones, la política anticorrupción puede debilitarlas. Esto ocurre porque puede justificar medidas excepcionales, socavar contrapesos y concentrar el poder en el ejecutivo. Asimismo, se utiliza como pretexto para perseguir adversarios políticos y desacreditar a la prensa independiente, apelando a la indignación pública no para resolverla, sino para explotarla.

No se trata de negar que la corrupción es un problema serio; más bien, se debe reconocer que la retórica anticorrupción puede convertirse en una trampa. Leer “Shifting Obsessions” hoy es como mirar en un espejo retrovisor que, en lugar de reflejar el pasado, nos ofrece una imagen clara del presente.